|

地域研究コンソーシアム主催研究会 京都大学地域研究統合情報センター共同研究プロジェクト 地域研究方法論研究会 |

既存の(古典的な)学問的ディシプリンは、これまでそれぞれの学問的ディシプリンの枠内で学説や理論を鍛え上げてきた。現実世界の事象はさまざまな分野が複合して現れるため、現実世界の営みを分析・記述しようとすると、特定の既存の学問的ディシプリンの学説・理論では十分に対応できない部分が出てくる。既存の学問的ディシプリンも世の中が変化するにつれて適用範囲を広げているが、その速度は世の中の変化よりも遅いため、既存の学説・理論で十分に対応できない部分を分析・記述しようとしても、その試みは既存の学問的ディシプリンでは十分に認知・評価されないことがある。このとき、既存の学問的ディシプリンの枠内に留まってそこで認知・評価される学説・理論の有効性を維持することを重視し、その限りにおいて多様な現実世界の事例を分析・記述できるように分野や対象の限定のしかたを修正しようとする態度と、現実世界の特定の事例に注目して、その事例を適切に分析・記述するため、必要であれば特定の既存の学問的ディシプリンに縛られずに学説・理論を修正しようとする態度がありうる。

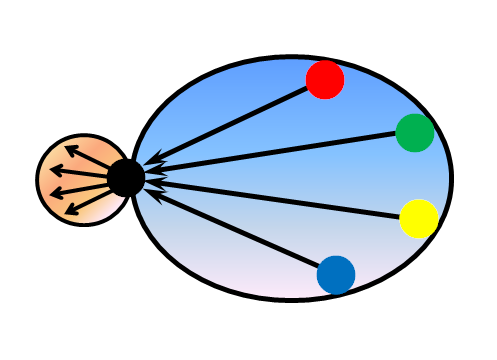

前者は、特定の既存の学問的ディシプリンに身を置き、その枠内で認知・評価される言葉によって対象を分析・記述するという態度であり、そのため分析・記述が可能な分野や対象が常に何らかの限定を伴うことを引き受けるという態度である。このシンポジウムではこれを「限定系学知」と呼ぶ。これに対して後者は、現実世界の特定の事例を分析・記述するという学問上の実践を通じて既存の学問的ディシプリンが持つ分野や対象の限定性を乗り越えようとする態度である。特定の既存の学問的ディシプリン内で通用する言葉を用いないことによって「限定系学知」の担い手との共通言語を持ちにくいことを引き受ける態度である。このシンポジウムではこれを「実践系学知」と呼ぶ。

「限定系学知」と「実践系学知」という考え方を導入することにより、このシンポジウムでは既存の学問的ディシプリンと地域研究とを対立的に捉えない地域研究の位置付けを試みる。既存の学問的ディシプリンが持つ限定性を乗り越えようとする試みが「限定系学知」と「実践系学知」の2つの方向で発展し、そのうち「実践的学知」の表れ方が地域研究であると見る。これにより、地域研究とは「実践を通じて既存の学問的ディシプリンの理論・学説の有効性を高めようとする試み」であるという理解が得られ、既存の学問的ディシプリンと地域研究が相互に乗り入れながら発展する道筋が示されることが期待される。

このシンポジウムでは、「自然科学」「ヨーロッパ研究」「人道支援・国際協力」の3つの側面を取り上げ、実践系学知という観点から地域研究のあり方を検討する。この3つは、既存の学問的ディシプリンが抱える限界に対して学問的実践を通じて改良しようとする試みという点で共通性がある。いずれの側面においても、現代世界の分析・記述に即して既存の学問的ディシプリンの「中心」あるいは「権威」が抱える限界が存在し、「周縁」に身を置く人たちがそれを解消する試みの1つとして学問的実践が紹介されることになるだろう。具体的な事例は各報告者の経験から導き出されるが、いずれも「中心」や「権威」を倒そうとするのではなく、「周縁」からの改善案を提示することで「中心」を含めてよりよい状況がもたらされることを目指す試みである点は共通していると思われ、ここに地域研究の「楽しさ」や「やりがい」といった積極的な意義も示されることが期待される。

限定系/実践系かディシプリン型/本格的か

井上 今日のシンポジウムでは「限定系学知」と「実践系学知」の2つに分けているが、「限定系学知」はディシプリンに身を置くのが一時的かそうでないかでさらに2つに分けた方がよいのではないか。私は約10年前に地域研究について書いた文章で「ディシプリン型地域研究」と書いた。これは、アイデンティティとしては地域研究者であるけれど特定のディシプリンに一時的に出向するという考え方。これに対して特定のディシプリンに身を置いて地域の研究をするのは「ディシプリンとしての事例研究」。そして、「実践系学知」にあたるものを私は「本格的地域研究」と呼んだ。

「限定系学知」と「実践系学知」という分け方だと、「ディシプリンとしての事例研究」と「ディシプリン型地域研究」が一括りになって「本格的地域研究」が対置される。それよりも、むしろ「ディシプリン型地域研究」と「本格的地域研究」を一括りにして「ディシプリンとしての事例研究」と対置させれば、「本格的地域研究」が地域研究の中心になるし、「ディシプリンとしての事例研究」は地域研究から外れることになる。そのような見方の方が妥当ではないか。

山本 「ディシプリンとしての事例研究」「ディシプリン型地域研究」「本格的地域研究」の3つに分けて、「ディシプリン型地域研究」から「本格的地域研究」に進むという話は、図式としてはわかりやすいし、この研究会でもはじめそのように捉えていた。この研究会は、はじめのうち、どうやって「ディシプリン型地域研究」から「本格的地域研究」に跳躍するのかという話を中心にしていた。ところがいくつも大学をまわっていると、「ディシプリン型地域研究」から「本格的地域研究」に進む道が決して多数派ではなくて、企業やNGOで「本格的地域研究」に近い情報や土地勘を身につけた人たちがそれを学問的に整理するために大学院に入るとか、地域研究とは全く無縁だった「ディシプリンとしての事例研究」をしていた人たちが状況の変化のために地域研究と名乗るようになったとかいった人たちがたくさんいる。「本格的地域研究」を中心に据えて、それ以外の地域研究は中途半端な地域研究だというような臨み方をするのではなく、どんな方法でも自分を地域研究と位置付けていれば地域研究だというようになるべくみんな地域研究の中に包み込みたいと考えると、「本格的地域研究」を中心において、「ディシプリン型地域研究」はその見習い段階で、「ディシプリンとしての事例研究」は地域研究ではないという態度はとりたくない。

「限定系学知」と「実践系学知」の分け方はその3つとは重なっていない。「ディシプリン型地域研究」も「ディシプリンとしての事例研究」も「実践系学知」になりうるという意味が込められている。

井上 小森さんの話はディシプリン型地域研究の話。それ自体に存在意義があって、地域研究に一時的に出向いてきているのではないので、地域研究の中心の人たちもそれをしっかりとした地域研究として受け入れてほしいという呼びかけと理解した。

小森 私の話は井上先生の分類ではディシプリン型地域研究に入るだろうと思う。今日の報告の意図は、「セキュリティ」という認識の問題を研究にどう載せるかを考えたとき、それが読み取れるのは地域研究者だと思っていて、ここに地域研究者が役割を果たす機会があると思うため。「こういうことをやれるのが地域研究者」ではないかという一例。

地域研究のセンスをどう身につけるか

井上 現場を深く理解するには、(1)詳細なデータを集めて積み重ねるという地道な作業と、(2)集めたデータのうちどれが重要かを選びとり、全体を捉えるひらめきや感性の2つが重要。詳細なデータを集める部分はディシプリンで達成できる。問題はひらめきや感性の部分。十分経験のある研究者が試みるのはいいけれど、学生のうちにそれをやるには覚悟がいる。主に評価の問題があるため。指導教官は評価しても、どのジャーナルにも載らないかもしれない。あるいは、所属組織は評価しても、その組織の外では誰にも認められないかもしれない。教師の立場からすると、これはある意味で悲劇。

学生には「ディシプリン型地域研究」で論文を書いて業績を挙げてもらい、職を得てから「本格的地域研究」を自由にやってもらうという考え方も必要だろう。経験を積んだ研究者になれば「ディシプリン型地域研究」の成果をまとめて「本格的地域研究」を打ち出す余裕が出てくる。

柳澤 「本格的地域研究」はプロの研究者にはいいけれど学生に勧めるには覚悟がいる、うまくいかなければ悲劇になるという意見には疑問がある。今日、地域研究はかなり広がりを持ってきている。それは、従来のディシプリン型の研究では地域のことがうまく理解や説明ができないという認識が高まって、地域研究として関わろうという人が増えているため。その際のポイントは地域を全体として捉えるセンスで、それをプロの研究者になってからゆっくり習得しようとしても身につかない。プロの研究者になってから「本格的地域研究」に取り組めばよいというのは、対象の全体性を掴むトレーニングができないという点ではよくない。細かいデータはたくさん集めて持っているし生々しい話をおもしろく話してくれるけれど全体を捉える枠組みがないという研究者ばかり作ることになる。

井上 若いころからセンスを磨くにはどうすればいいか。私のところに来る学生には、地域全体を捉える努力をしなさい、1つの論文を書くためだけに地域に行って研究するのではだめだと言っている。先ほど言ったことと矛盾するように聞こえるかもしれないけれど、臨み方としては最初からそうする必要がある。でも論文として書くときには発表先の学会の作法を身につけて書く必要がある。論文に書くのはかりそめの姿で、一時的と言ったのはそういうこと。若いうちは論文を書くけれど本は書かない。私たちの年代になれば本を書く。本を書くときに全体像を書けばいい。

山本 どうやってセンスを磨くかについて。自分が研究しようとする研究対象について、これまでの研究者が何を書いてきたかを全部読んでみる。その中には、それぞれの研究者がどうしてそう考えたのか、どうしてそんな論文を書かなければならなかったのかという世界観や人生観が反映されている。それが何なのかを考える中でセンスが磨かれていくと思う。

地域研究は大学教員としての就職に不利?

参加者 井上先生のお話は、ディシプリンを勉強していなければ就職が難しいという話に聞こえた。その話の先にあるのは、大学や大学院で地域研究を専門にした人は大学に残る選択肢はないという話、言い換えれば、地域研究者はみんな大学の教員にならなければならないという話で終わるのか。それ以外の職に就いて地域研究の専門性を生かす道はないのか。地域研究コンソーシアムのような組織はこのことに対して何か示してくれないのか。

小森 ディシプリンを学ばないと就職に不利だという言い方を聞くことがあるけれど、それはアメリカの大学事情をもとにした話。日本の大学では、特に私立大学では、最近ではディシプリン別ではなくディシプリンをまたいで学部や研究科が作られることが多い。日本の状況は必ずしもディシプリン別の研究者が求められているわけではないということ。その意味では、むしろ学際的な地域研究の方がこれからの就職に有利だと言えるかもしれない。問われているのは「統合力」のようなものかもしれないと思う。ただし、就職するまでにどこで業績を挙げてどこで評価されるかを考えると、学術雑誌はディシプリン系のものしかなく、それに従って論文を書かないと評価されないのも事実。地域研究的な研究が評価されるような仕組みを地域研究コンソーシアムなどで少しずつ重ねていけば、社会の中での地域研究の認知度も上がるのではないか。

山本 地域ごとに地域研究の学会誌があるが、投稿論文の種類が多様化して査読が大変になっているという話も聞く。ここでも評価の方法が問題になっているということ。地域研究コンソーシアムで評価に関して何ができるかと言えば、和文雑誌『地域研究』が論文の投稿を受け付けていることに加えて、来年度から地域研究コンソーシアム賞が創設されて、授賞を通じて地域研究コンソーシアムとして望ましいと考える地域研究のあり方を提示することになるはず。

緊急状態を研究すること

井上 開発に関して、研究と実践を繋ぐなら実践を研究すればいいと学生たちに言ってきたし、それでよいと今でも思っている。今日の西報告では、災害のような緊急性が高い現場ではそこから先に進まなければならないことがよくわかった。

西 ご指摘の通り。研究と実践のつながりと言ったとき、開発の分野では研究と実践の関係についてすでに議論の蓄積がある。開発学というように、学問的ディシプリンも確立されている。ではなぜ災害や紛争への対応という議論が新しく出てきているのか。1つは、人道的な危機に緊急に対応しなければならないという社会的要請がある。もう1つは、歴史や文化といったこれまで災害や紛争と無関係だと思われていた分野を専門とする人たちも緊急対応に関わらなければならないと思われるようになったことが新しい。その中でどう考えればよいかをお話しした。

酒井 災害や紛争などの緊急時には平時にその社会が抱えていた問題が露わになるが、それとともに方法論の問題も噴出する。

「よりよい社会」とは誰が決めるのか

井上 西報告では「よりよい社会の構築」とあったが、何をもって「よりよい」というのか。地元の人にもいろいろな意見があり、そのなかで「よいよい」あり方を導き出す上では地域研究者が果たすべき役割があるのではないか。

酒井 「よりよい社会」に関連して考えるべきことをいくつか挙げる。

1つめ。「よりよい社会」を求めるというのは規範の問題。地域に基づいてやるのか大きな枠組みに当てはめて解決するのか。たいていの紛争解決では、軸が地域社会ではなく国際社会にあるとされがちだった。現地の役に立つという規範が導入されたとして、それが本当に必要なことなのか。本当に薬を与えてよかったのか、薬を与えることで自助能力を持つ社会が壊されたのではないかという批判もある。災害の特にはこれまで手がつけられなかったことにも手がつけられるという指摘があるが、それをやってしまうと人道的な解決にしか頼れない社会を作ってしまうかもしれず、それが本当の解決なのか。

2つめ。地域外から規範を持ち込まない、その地域にとってよりよいものを持ちこむと言ったとき、地域とは何なのかが問われる。国際機関の介入に地元の地域の論理で抵抗すると言ったときに、抵抗の主体として出てくるのは国家。これに対して、国家の社会への介入に対抗するために村や地方などの現場ではむしろ国際機関に介入してほしいという思いがあることもある。

3つめ。地域研究者は現地を代弁しないことにどれだけ自覚的か。地域研究者はその地域の出身者ではない。あくまでも外部アクターである地域研究者が地域のことを代弁するとはどういうことなのか、その地域に介入する外部性を常に自覚して、自分が所属しない地域社会のことを代弁させられる立場に置かれることに自覚的であるという慎重さを持たないと危険なことになる。

4つめ。地域研究者が地域を決める。地域研究者が研究対象とする地域を決めたとき、ある地域と別の地域をある地域概念の中に組み込んでいる。このような研究概念としての地域が地域研究者を規定し、研究上の地域概念が現実の地域統治に反映される。それまで統合されていた地域が分断されたり、分断されていた地域が結びつけられたりする。

5つめ。国家としての責任のない地域研究者が人道的介入を行うとき、彼らが行う政策の結果に対して誰が責任を負うのか。

私自身は地域研究がいかに実践に貢献できるかを考えているところで、ポジティブに見ているつもりだが、だからこそ地域研究の持つ危険性にどう向き合い、どう克服していくかを真剣に考えたくてネガティブな言い方をしている。

私がこのようにネガティブに考えるのは私の研究経験に照らして3つの背景がある。1つはアジア経済研究所に勤めていたこと。アジア経済研究所は旧満鉄であり、日本の植民地侵略の手先。それに連なる機関に勤めてきた。2つめは東京外国語大学に勤めていることで、これは海外を支配するために外国語を学ぼうと作られた大学。そして3つめは中東研究という研究分野。中東とは明らかにオリエンタリズムの結果としてできた地域概念。中東という言葉自体がヨーロッパのアジア認識の中から出てきたものであり、その概念を使って研究をしていること自体がまさにその負の遺産の上に載っていること。負の遺産に載ったままにしているのは、どうやればその負の遺産をきちんと解消できるかを考えるため。アラビアのロレンスはアラブの反乱を行ったイギリス人だけれど、元は考古学者だった。戦争中は考古学者や人類学者は政治的に利用される対象で、日本でも中国研究は人口動態も経済もみんな同じ目的のために動員されていた。地理情報を集めることはスパイであると疑われて間違いない。そのような位置付けにある地域研究者はそれをどう乗り越えていくのかを考えなければならない。

今言ったような背景をもとに考えると、「よりよい社会」を実現するために外部から社会建設に介入するということは、極端に言えばアメリカのネオコンと同じということになる。彼らは決して石油がほしくて戦争をしたわけではなく、民主主義という規範を外部から持ち込んでそれを作ろうとした、そのときに武力行使も厭わなかったということで、外から規範を持ちこんで社会をよりよくしようとしたという意識の上では変わりがない。その結果に対して誰が責任を取るのか。社会を壊すと言ったのが政治家だとしたら、失敗したらその政治家が選挙で負けることでマイナス点がつく。でも外国から行った人たちは責任を取らないし、失敗したかどうかのアセスメントはほとんどなされていない。そういうことに対してどのような責任があるのか。オスロ合意を1993年にまとめた学者がいて、当時はとてももてはやされたけれど、オスロ合意以後がそれ以前に比べてより多くの被害を出したため、最近は出てこなくなった。同じ学者としてこの学者に何を考えていたのか聞きたい。

西 井上先生と酒井先生のお二人に共通しているのは、誰が「よりよい社会」を決めるのかという質問。これに二言で答えるとしたら、「みんなにとって」そして「自分の良心にかけて」としか言いようがなく、そういう態度を取るのが地域研究ということになる。

このように言うのは地域研究に2つの背景があるため。1つめは、地域研究とは、今すぐに対応しなければならない差し迫った状態があって、それに研究の立場からまともな答えを出そうという要請の中で出てきた学問分野であること。現実の要請の中では常に暫定的な結論を出すことが求められていて、手持ちのデータからは完全に納得のいく結論は得られなくても、それでも結論を出さないより出した方がいいので限定的でありながら結論を出す。もし、誰にとって「よりよい」かわからないので結論を出さないという態度を取るとしたら、それはここで言う地域研究的な関わり方をはじめから放棄しているのであって、地域研究の成り立ちから考えると選択としてありえない。限られた時間のなかで限られたデータのなかから何かを言うときに精いっぱい誠実であろうとするにはどうすればよいのかを考える中で地域研究の方法論が発展してきた。データをいろいろ集めたなかから取捨選択して模式図を作るという柳澤さんの話も、模式図を作る過程で捨てたデータもあるだろうし、もしかしたらそのデータに重要な意味があったかもしれないけれど、そのことを自覚した上で何らかの段階で誰かが決断をして結論を提示することを重ねてきた結果が模式図だという話だった。もしかしたら同じデータをもとに別の研究者は別の判断をするかもしれないけれど、自分はこれだけのデータをもとにこの時点でこう判断する、とその都度表明してきたのが地域研究者が行ってきたこと。そのような研究成果の発表のしかたが嫌だと言って閉じこもってしまうのはやめたいという思いがある。それは信念あるいは研究観と言えるようなもの。

2つめは、私が専門としている東南アジア研究という背景のためかもしれない。東南アジアの歴史研究では、東南アジアは大文明圏のはざまにあって、次々と押し寄せる外来の文明を利用してきただけで、地域的な主体性はないなどと言われてきた。現在の国民国家も植民地統治の枠組をそのまま受け継いだだけだと言われたりする。まずこのような歴史像があって、それに対抗してどのような歴史像を描くかということで発展してきたのが日本の東南アジア研究、特に歴史研究。日本の東南アジア研究は、外来の文明を受容しただけで自分たちのオリジナリティがないとか、ほかの地域と比較して民主化が遅れているとかいうように、外部にあるものを基準にして地域の状況を評価するのではなく、在地の秩序に積極的な意義を見出そうとしてきた。植民地統治期の東南アジア社会を見ると、外来の植民地支配者たちが力をもち、好き勝手にふるまえていたかというとそうではない。科学技術で勝る外来者が現地の人たちよりも強くて支配しているということでは決してなく、外来者と現地の人たちの調整や交渉の中で社会のあり方が定まっていく。そうして生まれてきたのが今ある国家や社会の姿。それと同じように、外からいろいろな人がやってきたり介入したりしても現地の人はそのまま言いなりにはならないし、かといって外来のものを全部拒絶して捨ててしまうのでもなくて、それを現地に見合った形で改変して受け入れている。そういうものを蓄積してきたのが東南アジア社会だという認識が私にある。災害対応の現場を見ても、そこにはすでにいろいろな人が入り混じっている。被災した社会の出身者もいれば、同じ国の人だけれど被災していない近隣地域から来ている人もいれば、近隣の外国から来ている人、そして日本人や他の外国人もいて、そのようないろいろな人たちが被災後の社会を作っている。そのような状況では誰が中心になって社会を作るのかを考えてもしかたがないというところがある。この状況で「「よりよい」社会とは誰が決めるのか」と問われれば、それに対する私の答えは、それぞれのアクターが自分で責任を持って背負うしかないというもの。

山本 地域研究者は地域のことを代弁しないという指摘について。そのような自覚を持つことは重要だと思うが、だからといって地元の人がその地域のことを代弁できるということではないはず。これは地域をどう捉えるかという話と直結する話。地域の区切り方は恣意的になされるのだから、地元の人だから地元性を根拠に地域のことを代弁できるということにはならない。これだけだと誰も何も言えないという話になるけれど、地域の区切り方は恣意的であるという話を発展させるならば、地域研究者がある地域を訪れて、そこに住む人々と話をしたり作業を一緒にしたりすることで関係を作っていくことで、もともと外来者である地域研究者とその土地の人を含むような認識枠組の変化をもたらしうる。そう考えれば、地域研究者は外来者だから対象地域について語ることはできないという考え方にも別の見方が可能になる。

小森 地域社会をどのレベルで設定するかについての酒井先生のコメントはその通り。自分の対象地域について考えても、国として見るのか民族集団として見るのか領域として見るのかをいつも悩みながら研究していて、地域のあり方に自覚的であれ、慎重であれというのはその通りだと思う。他方で、私の研究対象地域は旧ソ連のうちヨーロッパ寄りの地域なので、研究内容が実際の政策などに大きな影響力を持つということはほとんどなく、その点では中東や東南アジアと違うことを強く感じた。ただし、研究が政治に利用されるという側面があることは否定できないことも付言したい。

地域研究には何ができるのか

参加者 酒井先生のお話は、地域研究が過去に政治的な目的で使われてきたという議論に集中していた。私はインドネシアのアンボンに紛争後に入って調査してきて、せっかく得た知識をこの地域の人たちのために活かしたい、彼らのために何ができるのかを考えたいという意識を抱いているし、それは他の若手の地域研究者たちも同じだと思っている。過去に戦争で利用された歴史があったために地域研究はマイナスに捉えられがちだけれど、そのことだけ考えるのではなく、仮に政治利用されるにしても平和的にポジティブに利用されることはできないのかを考えられないのか。「よりよい社会」とは何かという話とも関連するが、もしポジティブに見るとしたら地域研究者は社会にどのように関わることができるのか。

酒井 地域研究者に何ができるのか。ある意味で比較の視座を持つということ。JICAなどの援助機関では、現地のことは自分たちが詳しく知っているので現地のことを知るために地域研究者に話を聞かないという人も多い。複数の地域で事業を行うときに、地域間を比較して類型化する考え方はないかと聞かれたりする。地域研究者が求められていることは、地域の細かい事情が求められることもあるけれど、むしろそれをどのように体系化していくかということかもしれない。

西 政治目的ということをどう捉えるか。地域研究者的だと私が考えるあり方は、実も蓋もない言い方をすれば、結局は魅力的な「お話」を作ることに尽きると思っている。私は長年紛争が続いたインドネシアのアチェを調査対象にしている。アチェに長期滞在中には紛争が激化して、いろいろな立場の人が入り乱れた混沌としたなかで事態をどう考えればいいかが問われる状況に身を置いていた。そのような状況で、この地域はこうあるべきという理想像やモデルをあらかじめ設定し、それに向かってみんなの理解を求めて人々を動員するという関わり方をすると、酒井先生が指摘したように、規範をどう捉えるか、どこからその規範がもたらされたのかという問題が出てくる。そのアプローチもあり得るとは思うけれど、地域研究者がそのアプローチを取る必要はない。いろいろな人の話を聞いてまわりながら、それぞれの人が「これならいいかな」「こういう社会なら魅力的だ」と思うものを見つていくというアプローチもあって、それには地域研究が力を発揮すると思っている。一例を挙げると、私がアチェ社会を観察するなかで得られた「流動性の高い社会」という捉え方がある。西スマトラの災害対応をどう理解するかという話になって私がこの見方を西スマトラの地域研究者に伝えたところ、その言葉が指す事象は見えていたし、言われれば「そのことか」と思うけれど、災害対応の現場で指摘されるまで社会における意味はわからなかったと言われた。人道支援の実務者も、言われればそうだけれど、言われるまではわからなかった、でもそう言われてこれまでの事業でうまくいかなかった部分の理由がわかったし、これからどう対応すればいいかもわかったという反応が出てきた。このような理解の枠組を地域研究者が作り出すことができれば、そこから先はそれぞれの専門性を持った人がそれぞれの現場に応じて具体的な作業に取り組むことができて、それによって状況がよくなっていくと期待できる。地域研究者としてはこのように貢献できればいいと思っている。理想像やモデルを作って人々を動員する方法が悪いというつもりはないけれど、地域研究者には違うやり方ができると思う。

国の政策に地域研究者はどう関わるべきか

家田修(北海道大) 西さんの答えに個人的な態度として同感するが、それは個人としてどう関わるかという話。酒井さんは国が地域に関わるとき、地域研究者はそれにどう関与するかという話をしている。国の政策に対して地域研究者は責任が取れない。だから地域研究者は国の対外政策に関わるべきでないと結論づけるのか、それとも、国がある地域に対して最悪の戦略をとるかもしれないので、それを防ぐために地域研究者は政策立案に関わるべきなのか。酒井さんは具体的な経験もおもちなので、地域研究者はどのように国の政策に関わりうるのかについて教えていただきたい。私も国の政策に関わったことはあるが、進言してもあまり聞きいれてくれない。でも関わらないと国は最悪の選択をし続けることになる。だから、最悪の選択がなされそうになったとき、その一歩手前でストップをかける程度の関わりしかできないのかもしれない。実践的地域研究と言ったときの「実践」の重みを考えると、政策に関わらなければいけないと思うと同時に、その結果にまで責任をとりきれないという二重の思いがある。

酒井 おっしゃる通り。国の政策にどう関わるか。関わらないと悲惨なことになるし、関わってもましになるとは限らない。地域研究者にとりあえず意見を聞いたとお墨付きを与えてしまって変な政策が通ることもある。地域研究に限らず学者は政策立案にどう関わるか。地域研究者はかなり難しい。私自身の回答はなくて、みなさんがどう乗り越えるのかという話を聞きたい。

私自身は政策をオーソライズする立場に身を置くことは避けた。自衛隊とは関わらなかったけれど、自衛隊の面倒を見ている大使館の担当者とはホットラインができていて情報交換していた。私の関わりは表面には見えないけれど、何らかの形で現場に伝わっていればいいかというのが、政策に関わったことについてのせめてもの私の自己弁護。

地域研究者は政策立案にどう関わるべきか。関わりたければ研究者を辞めてNGOになればいい。研究者になり続けることの意味は何か。研究は定年退職した後でやればいいので今は現場に飛び込むと考えることには意味があると思う。研究者として何かできることがあるとすれば、違う視点を現地の人たちに紹介できること。研究者はある意味では翻訳者。どうして日本は戦争から復興したのかと現地の人は心底から知りたがっている。それを伝えることで、紛争後の闇のような状況にいる人々に何か参考になりうる事例を提供することができるかもしれない。救いになることは何もできないけれど、少なくとも世界はもう少し広い、あなたが住んでいるところよりは広いということを言うことができる。

西 私は政策立案に関わったことは全くないのでこの件について現実感はないが、話の構造としては災害対応や紛争解決を巡って人道支援の実務者とやり取りしたところで起こっている問題と全く同じと感じる。緊急時だから地域研究者は情報提供してほしいと言われるが、その意味は何らかの決断にお墨付きがほしいということだったりする。言い換えれば、地域研究者に決定してほしいだけだったりする。そういうことを求められて違和感を覚えることがあった。実務者にも専門性はあるはずだし、それと別に研究者としての専門性もある。官僚には政策決定という専門性があるはずで、情報収集したうえでどんな判断をするのかはそれぞれの専門性に応じてやればよいこと。研究者には研究者としての専門性があって、政策立案は研究者の専門性ではない。それぞれの専門性に応じて評価されていれば、後で望ましくない結果になったとしても「あなたが言ったからそんなことになった」とは言わないはず。これは理想論なので現実はそういうわけではいかないという批判はあり得ると思うが、方向としてはそれを目指したい。

酒井 今の指摘はとても重要。官僚が「こういうときにどうすればいいでしょうか」と政策の選択について聞いてきたら、それを決めるのはあなたの仕事だと投げ返すべき。研究者として政策決定に関与すべきではない。もしそこに踏み込みたいなら外交官になった方がいい。専門性を踏み越えてはいけない。もし今日の聴衆の中に外交員になりたいという人がいるなら、将来外交官になったら、研究者に分析と情報を求めるのはいいけれど政策は判断させないように。地域研究者は日本についての専門家ではないので、日本の政策としてどうあるべきか研究者には判断できず、日本の官僚が決めなければならない。だから官僚はもっと勉強しなければならない。

「オスロ合意」と学者の責任

柳澤 国際政治の話を聞いていて思ったこと。オスロ合意を導いたノルウェーの学者の責任が問われていることに違和感がある。国際政治の分野では学者に責任を負わせるというのが議論になるのか。

酒井 国際政治では問題にしていないので私が問題にしている。

柳澤 例えばダムを作るとき、そこに棲む魚がどういう影響を受けるかなどの問題があり、今ではダムを作る側やいろいろな立場の人が一緒になって合意を作る方法が発達している。しかし30年前や40年前にはそういうことをせずにダムを作っていた。でも、30年前にダムを作ったことを今から振り返ってどう責任を取るのかという議論はされない。当時の技術ではその問題はわからなかったことだし、当時の世論もそういうことを気にしていなかったからダム作りを進めた。それで今問題が起こったとしたら、今の政策の中でみんながお金を出し合ってダムを作るなり壊すなりするのが基本的な考え方のはず。

酒井 オスロ合意についての状況説明が足りなかった。国際政治では通常は国家が外交過程で和平交渉を行っている。交渉の過程がはっきりしていて、制度化された過程によって和平合意が出てくる。これに対してオスロ合意は、ある学者が紛争の両当事者を会わせて話をさせてみたらうまくいきそうだったという話。非国家アクターが和平合意を進めたという意味で画期的だと思われた。学者は自由な発想で自由に人脈をくっつけることができる点でおもしろいけれど、だめになったときに誰が責任を取るのか。ダムの話だとアイデアを出した人は責任は問われないけれど国や国土省の責任は問われる。外交過程でやった場合には責任を問われる主体があるけれど、個人でやったことはどうなるのかというのが私の疑問。誰も疑問だと言っていないけれど私が疑問だと言っている。最近ではこのような状況があちこちで起こっているのでこの問題についてきちんと考えた方がいいと思っている。